【学院动态】走进德国智造 对话全球前沿 武汉理工大学国家卓越工程师学院师生赴德开展深度研学

发布日期:2025-09-09

8月20日至28日,武汉理工大学国家卓越工程师学院组织36名师生赴德国开展以“智行全球・工创未来”为主题的国际研学活动,厚植同学们科技报国、工程报国志向,为培养具备全球竞争力的卓越工程师筑牢基础。

武汉天河机场出发研学

研学启程:对标国际前沿聚焦卓越育人

武汉理工大学始终将国际化视野和复杂工程问题解决能力作为人才培养的关键支柱。本次研学精准对标全球工程教育与产业实践标杆,作为工业4.0的发源地,德国在智能制造、双元制教育和技术转化等领域的成熟经验,为师生提供对照前沿、反思创新的平台。

“跳出单一技术视角,构建‘技术-产业-生态’系统思维,是本次研学的核心目标。”研学团负责人表示,希望通过深入德国制造业一线,让学生不仅学到先进经验,更能带着“中国制造升级”的现实问题,在交流中找准未来方向。

研学实践:三维融合激发深度认知

活动通过“高校交流+企业参访+机构调研”模式,实现从理论到实践的深度融合,每一站都成为“移动中的课堂”。

在高校交流中,师生来到多所高校,听专家解读双元制教育与跨学科创新。在柏林媒体应用技术大学,校长克劳斯-迪特尔·舒尔茨博士(Prof. Dr. Klaus-Dieter Schulz) 就“数字化时代德国教育体系”与师生进行深入交流。他从双元制教育的制度设计入手,结合工业4.0案例,系统阐释企业需求融入课程体系的实施路径,为师生育人模式创新提供重要参考。

在巴伐利亚教育研究院的专题课程中,洛塔尔·布德教授系统阐释了工业4.0时代的教育变革路径,通过德国双元制教育升级案例,展示产教深度融合的协同机制。艾瑞克·莫斯卡瓦教授结合德国机电一体化培训条例及多国智能工厂案例,解析工业4.0核心趋势,指出“中德在智能制造领域互补性强,中国场景创新优势与德国技术积淀的融合将释放巨大能量”。

德国媒体应用技术大学、德国巴伐利亚教育研究院研学课程

在帕德博恩大学轻量结构与混动系统研究所(ILH),师生深入了解多学科平台如何通过融合金属、复合材料和聚合物,攻克汽车轻量化与强度平衡的技术难题。其覆盖材料合成-仿真-测试全链条的实验室集群和跨学科协同机制,为学院科研平台建设与成果转化带来诸多启示。“将人工智能融入传统材料学科,有效解决技术与应用脱节的问题,为我的课题指明了方向。”材料专业工程硕士杨同学说。

帕德博恩大学轻量结构与混动系统研究所

在企业参访中,师生直面德国智造核心现场,全面感受“德国制造”的精益与高效。师生实地观摩宾采尔集团、凯傲集团等制造业标杆企业的高度集成自动化产线,从精准上料、在线质检到数据采集与智能调度,全面感受“德国制造”的精益与高效。

大众智能工厂、宾采尔集团、凯傲集团、林德叉车公司

在大众智能工厂,百余台机器人协同完成车身焊装,总装车间采用柔性产线,支持多种车型混线生产等,汽车生产全流程的数字化实践令人震撼。“数字化转型本质是流程重构,此前课堂所学的‘数据驱动’有了现场观感。”东风跃迁班2023级袁同学感慨,未来中国制造亟需既懂技术又通产业与市场的复合型人才。

林德叉车公司工厂车间

德国大众集团智能工厂展厅

德国宾采尔集团自动焊接设备展示

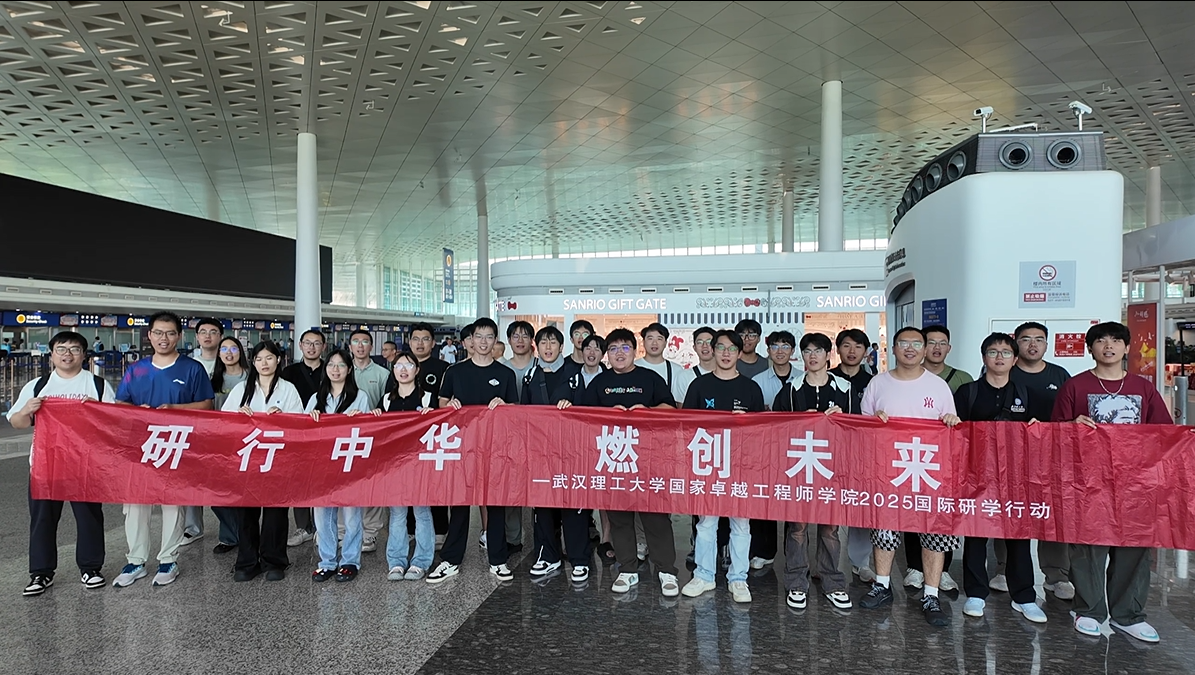

通过机构调研,师生们现场感受并学习“产学研用”协同的德国范式。在史太白智能制造技术转移中心,师生系统学习了“高校科研+中心转化+企业应用”这一闭环模式。“科研绝不能闭门造车”,菱云班伊同学表示,“作为工程师,既要仰望星空致力创新,更要脚踏实地解决真问题,助力中国制造业升级。”

史太白智能制造技术转移中心

此次研学不仅带来技术与经验,更实现了“从课堂到现场”的认知跃迁和“从接受到反思”的思维升级。通过中德制造实践对比,学生对智能制造、跨学科协同与技术转化有了更深刻的理解,跨文化交流更助力师生以全球视野审视中国制造的优势与挑战,同学们科技报国的志向更加坚定。

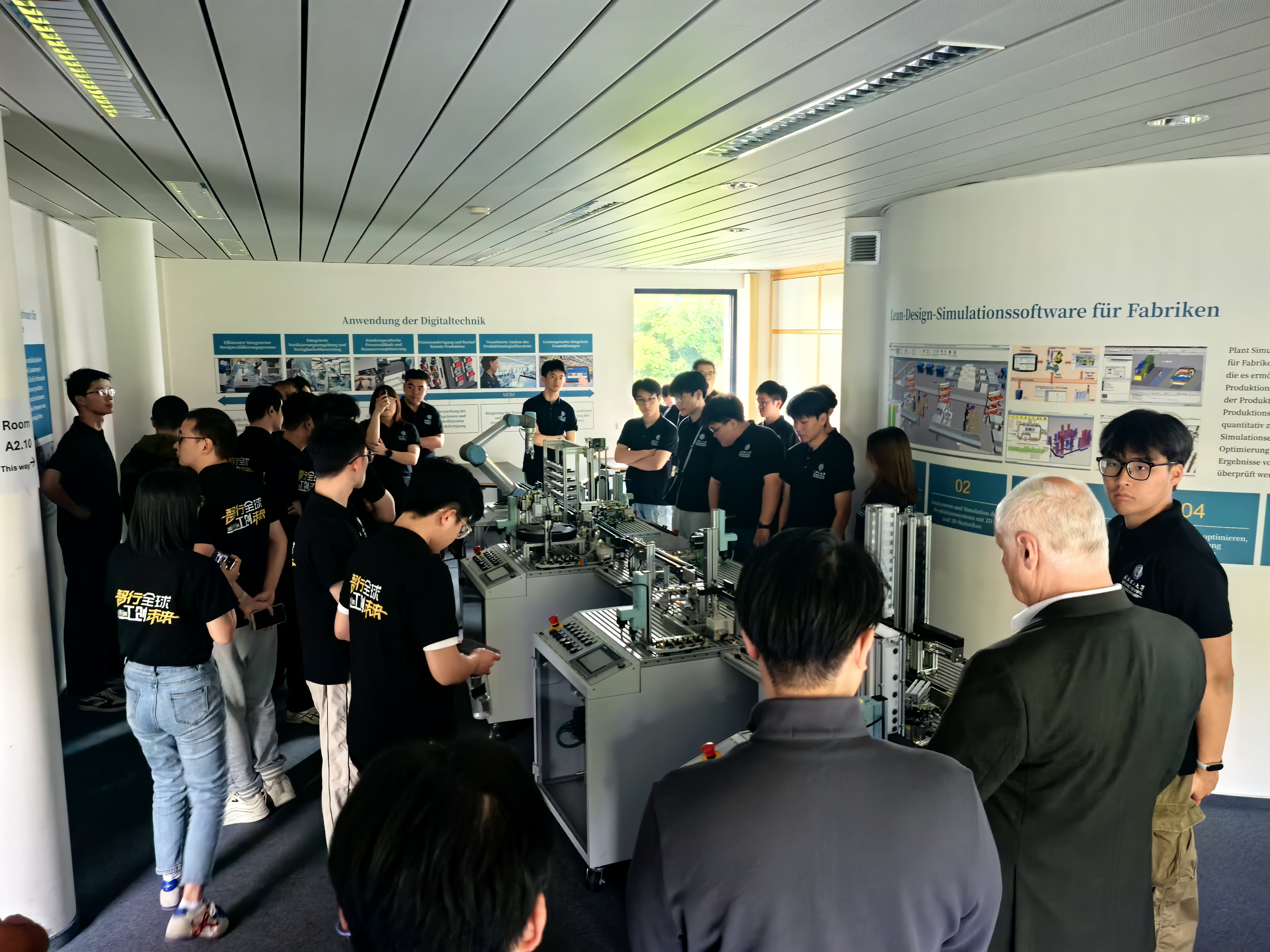

武汉理工大学国家卓越工程师学院海外研学实习基地授牌

研学期间,学院与德国莱茵科斯特有限公司举办“海外研学实习基地”授牌仪式,为深化中德工程教育合作、建立常态化国际交流机制奠定坚实基础。

未来展望:深化全球合作,培育具有国际视野的卓越工程师

此次德国之行是学院国际化人才培养的一次重要实践。国家卓越工程师学院将继续拓展高水平国际合作,优化“带着中国问题去、带着全球经验回”的研学机制,推动更多师生走向全球工程教育与产业前沿。

“我们将以此次研学为新的起点,持续加强中德乃至全球合作,为培养‘敢担当、能吃苦、肯奋斗’、具备全球竞争力的卓越工程师不懈努力。”学院执行院长谢长君表示。

(通讯员:任天成 编辑:刘佳慧 审核:石琳)

扫一扫在手机上查看当前页面